内分泌科全院血糖管理助力产科患者精准控糖

在医疗技术不断发展的今天,精准的血糖管理对于患者的健康至关重要,尤其是在产科领域,血糖控制更是关乎母婴安全的关键环节。正如世界卫生组织所言:“糖尿病管理的关键在于预防并发症,而血糖控制是核心。”近日,我院内分泌科通过全院血糖管理,成功帮助孕35周的糖尿病患者小陈(化名)实现精准控糖,用真实案例展现了多学科协作与先进技术的强大优势。

案例回顾:从“大剂量胰岛素”到“精准控糖”的蜕变

小陈是一名怀孕35周的糖尿病患者。孕前,她已被诊断为2型糖尿病,需长期通过胰岛素注射控制血糖。由于血糖波动大、对胰岛素敏感性差,且在孕早期时宫缩存在早产的风险,因此小陈在家均以卧床保胎为主。她在孕20周时需在三餐前各注射赖脯胰岛素28单位,睡前注射甘精胰岛素40单位;而在孕28周时增加到三餐前各注射赖脯胰岛素40单位,睡前注射甘精胰岛素53单位;随着孕期时间的增长,直到她孕35周时三餐前各注射赖脯胰岛素50单位,睡前注射甘精胰岛素60单位;餐前血糖波动在5.1-7.5mmol/L,餐后血糖高达13mmol/L以上。高剂量胰岛素带来的体重增加、注射疼痛、皮下出现硬结,以及孕期对母婴健康的担忧,让小陈心理压力巨大,因常规产检发现宫缩频繁,小陈至我院产科住院。内分泌科团队会诊后,迅速启动全院血糖管理方案,为她开启了全新的治疗模式。

1. 多学科评估,精准把脉

内分泌科联合产科、营养科组建MDT团队,对小陈进行全面评估。专家发现,小陈在家使用的胰岛素方案存在注射部位不规范、注射时间不科学等问题,加之孕期激素变化、基本不运动导致胰岛素剂量逐步增加。团队决定为她调整治疗方案,并引入胰岛素泵(CSII)与动态血糖监测(CGM)进行强化治疗。正如美国糖尿病协会前主席罗伯特·艾森巴特所言:“糖尿病管理需要个性化方案,而非‘一刀切’的治疗。”内分泌科正是通过精准评估,找到了小陈控糖的突破口。

2. 胰岛素泵介入,血糖平稳

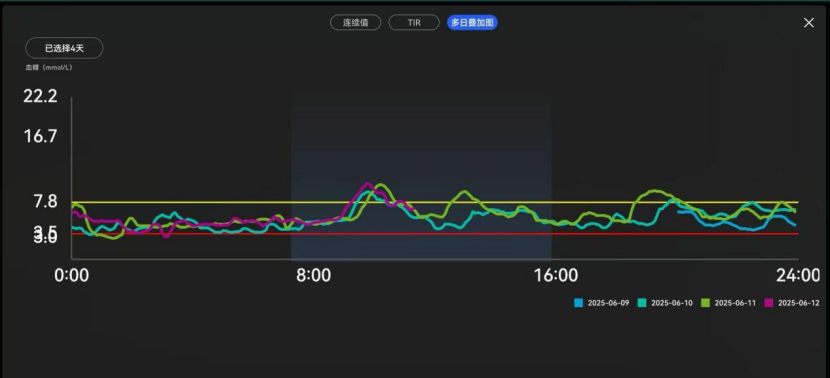

内分泌科医生根据小陈的血糖监测数据,为她个性化设置胰岛素泵的基础输注量和餐前大剂量。住院第1天,小陈的胰岛素日总量由在家时的210单位降至71单位,减少约66%;住院第2天总量调整为57单位,具体基础率为36单位以及三餐前各追加6个单位胰岛素;住院第3天调整至总量为54单位;住院第4天维持前一天的胰岛素量,令人惊喜的是她的血糖水平迅速改善:餐前血糖稳定在3.4-6.2mmol/L,餐后血糖控制在10mmol/L以下,血糖波动情况较为平稳。患者前四天血糖波动图:

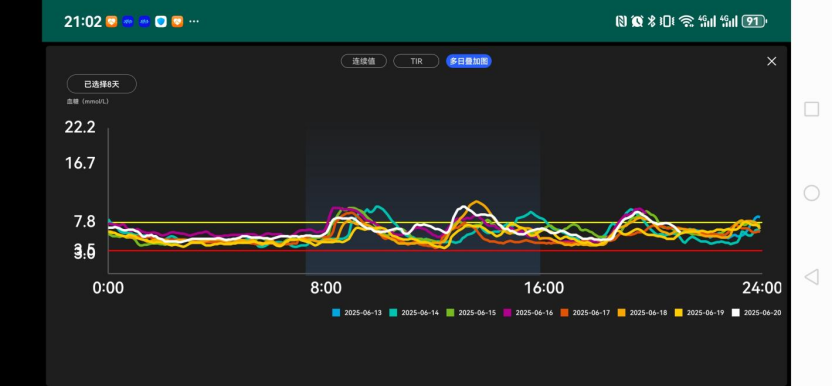

到第5天,随着小陈慢慢在医院的适应,科学进行加餐,早餐前胰岛素加到8个单位;第6天,三餐前胰岛素的量均加至8个单位;第7天,小陈已是孕36周,身体对于胰岛素的需求加大,晚餐前追加到10个单位;第8天,早餐前也加至10个单位;第9天,晚餐前加至12单位,基础率加至39.3单位;第10天,早餐前追加至12单位,基础率追加至41.5单位;第11天维持前一天总量;第12天,小陈胰岛素泵基础率加至43.5单位,三餐前各打12/10/12单位胰岛素,监测小陈这几天血糖空腹波动在5.3-5.8mmol/L,餐后血糖波动在5.9-9.0mmol/L,总体来看,患者血糖波动趋于稳定,且胰岛素用量相对稳定。患者后8天血糖波动图:

3. 全程管理,身心同护

治疗期间,内分泌科糖尿病专科护士(下图)每日为小陈进行血糖监测、泵操作指导,营养师为她定制孕期控糖食谱,产科医生定期评估胎儿发育情况。通过心理疏导缓解她的焦虑情绪,帮助她掌握自我血糖管理的技巧。小陈坦言:“以前总觉得胰岛素打得越多越好,现在才知道科学调控才是关键。胰岛素泵几乎无痛,血糖稳定后,我整个人都放松了,对孕期和分娩也更有信心。”这印证了著名内分泌学家约翰·史密斯的话:“血糖管理的终极目标不仅是控制数值,更是让患者回归正常生活。”内分泌科全院血糖管理:技术+团队,打造控糖“金标准”。

小陈的案例,正是内分泌科全院血糖管理模式的典型代表。该模式以“全院覆盖、多学科协作、智能化管理”为核心,通过以下举措为患者保驾护航:全院血糖信息化平台:实时监测全院住院患者的血糖数据,内分泌科专家远程指导调整方案;MDT团队支持:内分泌、产科、营养、护理等多学科联动,为患者提供“一站式”诊疗服务;先进设备与技术:胰岛素泵、动态血糖监测(CGM)等设备的广泛应用,实现血糖的“精细化调控”;患者教育体系:开设糖尿病课堂、发放个性化宣教手册,提升患者自我管理能力。内分泌科通过教育让患者真正成为自身健康的主人,成效显著,惠及更多患者。

未来,内分泌科将继续深化全院血糖管理,探索人工智能辅助决策系统、闭环胰岛素泵等前沿技术,为糖尿病患者提供更高效、更舒适的诊疗服务。我们坚信,通过专业、精准、温暖的医疗照护,能让每一位患者重拾健康生活,让母婴安全更有保障。正如科学家爱因斯坦所言:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力拥抱整个世界。”在医疗创新的路上,我们将以无限想象力为患者创造更多可能。

供稿:熊丹妮、曾咏梅、郭晓迪

初审:王超凡

审核:朱延华

审定发布:陈燕铭、蔡梦茵