【中心科研】CMI丨靳津/曹倩团队联合李异媛团队揭示牛磺酸通过降解多余线粒体RNA缓解肠道炎症的机制

炎症性肠病(Inflammatory bowel disease, IBD)是一类以肠黏膜慢性炎症为特征的异质性疾病,遗传易感虽是重要因素,但不能完全解释疾病发生与进展。肠道稳态依赖上皮屏障、黏液层、微生物群与受控免疫反应的协同维持;其中巨噬细胞作为黏膜固有免疫的核心效应细胞,其激活与功能失衡会放大局部炎症并妨碍炎症终止,促成病程慢性化。近年来代谢物被视为连接微环境与免疫功能的关键信号,氨基酸及其代谢产物能调节免疫细胞命运与炎症反应。牛磺酸(Taurine)作为条件性必需氨基酸,具抗氧化和免疫调节作用,在多种病理状态显示保护性,但其在肠道免疫微环境中的分子机制尚未明确。同时,炎症条件下线粒体RNA释放到胞质并经模式识别受体激活Ⅰ型干扰素(Type I Interferon, IFN-I)与JAK-STAT通路,可放大炎症反应;因此促进胞质mtRNA的清除或降解,可能是抑制炎症放大、恢复肠道稳态的潜在策略。

近日,中山大学附属第三医院靳津教授团队、浙江大学医学院附属邵逸夫医院曹倩团队联合北京理工大学李异媛团队在Cellular & molecular immunology(IF=19.8, Q1)发表论文“Intestinal taurine acts as a novel immunometabolic modulator of IBD by degrading redundant mitochondrial RNA”,文章通过对人类IBD样本的综合多组学分析和小鼠模型的机制研究,证明牛磺酸代谢代表了连接上皮细胞应激反应与巨噬细胞介导炎症的关键调控节点。

原文链接 https://www.nature.com/articles/s41423-025-01344-0

研究发现

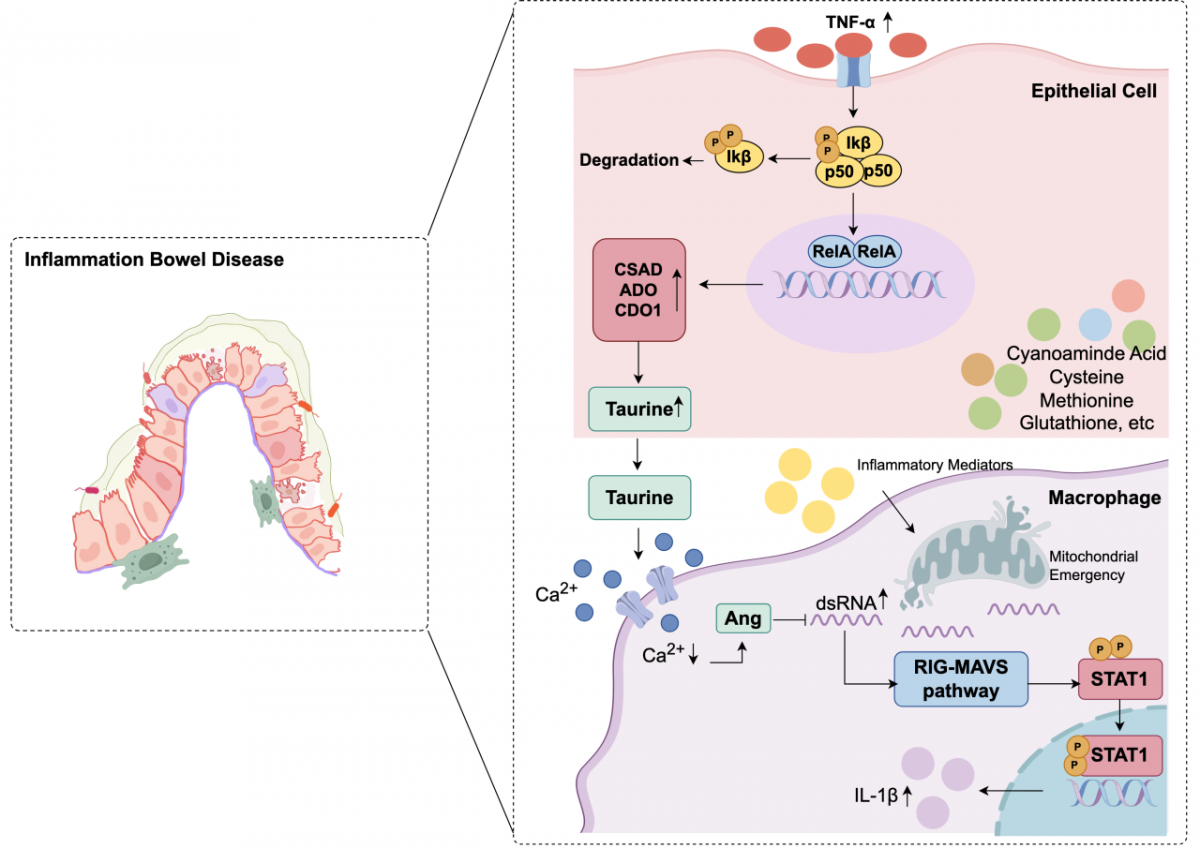

研究团队首先发现,IBD患者的肠上皮细胞中牛磺酸及其前体亚牛磺酸的代谢通路显著激活,且在炎症病灶区最为明显。组织学与代谢测定显示,牛磺酸水平与疾病严重度及炎性指标C反应蛋白(C-reactive protein, CRP), 红细胞沉降率(Erythrocyte sedimentation rate, ESR)呈负相关。单细胞RNA测序进一步将这些代谢改变定位至肠上皮细胞、杯状细胞与干细胞等特定细胞群体。机制研究表明,TNF-NF-κB通路是驱动牛磺酸合成的核心信号:肿瘤坏死因子-α(Tumor necrosis factor-α, TNF-α)通过p50介导的转录激活上调半胱氨酸亚磺酸脱羧酶(Cysteine sulfinic acid decarboxylase, CSAD)、半胱胺双加氧酶(Cysteamine dioxygenase, ADO)和半胱氨酸双加氧酶(Cysteine dioxygenase, CDO1)的表达;这一调控在多种细胞系与患者血清刺激实验中得到重复验证,并可被肿瘤坏死因子(Tumor Necrosis Factor,TNF)中和抗体阻断,提示上皮细胞内牛磺酸合成是炎症反应下的程序性应答。

在动物模型中,上皮细胞特异性缺失CSAD或ADO的小鼠在葡聚糖硫酸钠(Dextran sulfate sodium, DSS)诱导的结肠炎中表现出更严重的组织和病理学特征;而补充牛磺酸则能够显著逆转这些损伤,支持牛磺酸在维持肠道稳态中的保护作用。进一步的免疫学分析揭示,牛磺酸主要通过调控巨噬细胞的炎症反应发挥保护效应:牛磺酸抑制脂多糖(Lipopolysaccharide,LPS)诱导的炎症基因表达,特别是显著削弱I型干扰素相关通路(降低IFN-β生成与STAT1磷酸化),且该效应依赖于IFNAR信号通路的完整性。更为关键的是,血管生成素(Angiogenesis,Ang)被鉴定为牛磺酸介导免疫调控的关键下游因子。牛磺酸上调巨噬细胞中Ang的表达,促进炎症条件下线粒体RNA的降解,进而避免线粒体抗病毒信号蛋白(Mitochondrial antiviral-signaling protein, MAVS)与Toll样受体7(Toll-Like receptor 7, TLR7)的过度激活;缺失巨噬细胞Ang将完全消除牛磺酸的保护作用,从而确立了这一通路的必需性。

在机制细节上,牛磺酸通过调节细胞内钙信号来促进Ang的表达:它降低了巨噬细胞的基础与LPS诱导的钙流入,而抑制钙调蛋白依赖性蛋白激酶II(Calmodulin-dependent protein kinase II, CaMKII)可阻断Ang的诱导,提示存在一个新的“钙—Ang”连接点,连接代谢状态与免疫应答。治疗学评估显示,牛磺酸与TNF阻断剂联合给药在小鼠IBD模型中具有显著的协同效应,较单一用药更有效地缓解炎症与组织损伤,提示牛磺酸有望提升抗-TNF疗法的疗效并缓解原发或继发性无应答问题。

研究意义

总体而言,该研究建立了牛磺酸作为肠上皮与免疫细胞之间核心调节因子的概念: 通过TNF驱动的合成途径及Ang依赖的线粒体RNA清除机制限制炎症反应。 这不仅揭示了维持肠道稳态的新型自我调控网络,也为IBD的治疗提供了切实可行的转化方向。