专访教学成果获奖代表:构筑卓越医学人才培养体系

在今年的中山大学教育教学成果评选中,中山三院喜获本科教育教学成果奖一等奖3项,获研究生教育教学成果奖一等奖1项,这是对医院教学质量与改革成效的充分肯定。

教师节来临之际,我们特别访问了“优秀教学成果”的专家代表,了解他们的深耕教学实践的思考和探索,探寻卓越医学人才培养的体系构建之路。

访问对象:高志良

中山大学传染病学系主任,中山三院肝脏病医院副院长、感染性疾病科学科带头人。中山大学名医、名师。

成果名称:20年传承与创新:交叉融合、数智赋能、平台驱动的传染病学教学模式建立与实践

奖项:本科教育教学成果奖一等奖

Q1本次获奖的成果主要聚焦解决哪些问题?

中山三院传染病学教研室已经成立20年了,教研室组建了包括我、张晓红、林炳亮等十位核心成员的团队,以“交叉融合、数智赋能、平台驱动” 为总纲,构建起全新的传染病学教学模式。

团队围绕解决当下传染病人才培养的三大核心矛盾:防治人才实践能力与职业认同不足,知识迭代加速与传统教育供给冲突,以及优质教育资源稀缺与普惠需求矛盾。锚定 “培养具备传染病诊疗防治素养及强烈责任意识的医学人才” 目标,基于 OBE(成果导向教育)理念,将教学重心从 “教什么” 转向 “学生需要学什么”,让每一项教学设计都直指能力提升与价值塑造。

Q2本成果在课程体系上有哪些突破?

团队打磨课程体系,实现了三大突破性融合:

◆基础与临床融合:打破学科壁垒,将传染病学知识与微生物学、寄生虫学、药理学等基础理论紧密衔接,让学生在临床案例中理解基础原理,在基础知识巩固中反哺临床思维;

◆诊疗与预防融合:通过社区实践、社会防控场景模拟,让学生既掌握精准诊疗技能,又树立 “预防为先” 的公共卫生理念;

◆专业与思政融合:将抗疫精神、职业担当等思政元素融入教学各个环节,培养学生强烈的职业认同感和“自觉守护人民健康”的社会责任感。

高志良教授授课

Q3AI智能时代,成果有哪些创新?

在技术革新的浪潮中,团队率先拥抱变革:

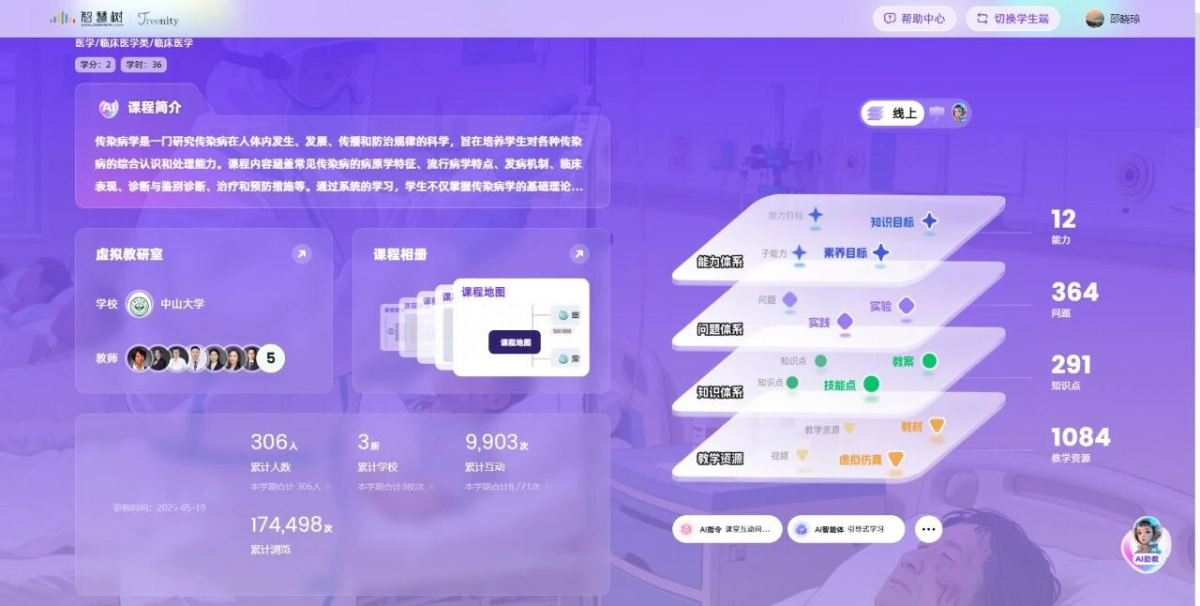

搭建数智化教学矩阵,创建知识图谱、慕课等线上教学资源,充分运用5G 智慧教学平台,实现教学资源的个性化推送与高效化传递,让学生随时随地能学、按需个性化学习;

创新打造 “传染病学虚拟教研室”,打破地域限制,通过联盟机制推动优质资源向区域辐射。

传染病学知识图谱

Q4团队还组建了传染病教学联盟,可以发挥哪些作用?

团队牵头成立 “传染病教学联盟”,联动多院校、多社区形成育人合力。从最初的教研室内部试点,到覆盖全省的资源共享网络,再到全国性的教学推广,每一步都凝聚着团队的心血——协调联盟资源,优化虚拟教研室功能,打磨思政案例。

传染药理整合查房

访问对象:黎尚荣

中山三院教学部主任、临床技能中心主任、麻醉专业基地教学主任,国家住培督导专家、中山大学教学名师。

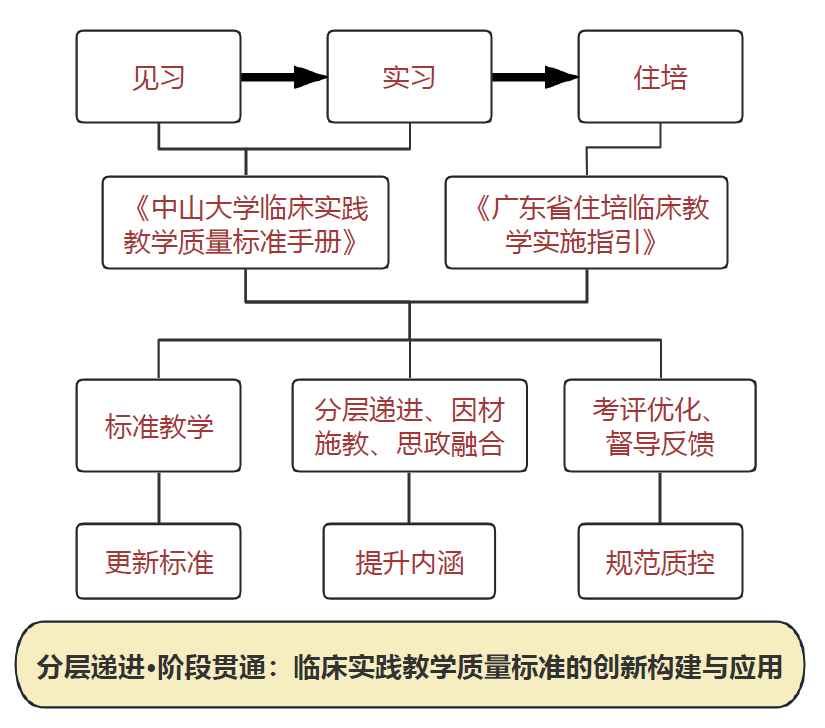

成果名称:分层递进·阶段贯通:临床实践教学质量标准的创新构建与应用

奖项:本科教育教学成果奖一等奖

Q1请问这项教学成果是在什么样的背景下提出的?具体方案是怎样的?

2017年,国务院办公厅印发了《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》,明确提出应制订和完善各类临床教学标准与制度。在这一背景下,我们发现中山大学原有的本科临床实践教学标准也急需更新,同时住院医师规范化培训在当时也缺乏全国统一的临床实践教学标准。因此,2019年我们团队受中山大学教务部委托,牵头编写了《中山大学临床实践教学质量标准手册》。同期,在广东省卫健委和广东省医师协会的指导下,我们也牵头制定了《广东省住培临床教学实施指引》,致力于推动临床实践教学的规范化和系统化。

Q2成果主要致力于解决哪些临床实践教学中的核心问题?

我们聚焦三大关键问题:一是临床实践教学标准不完善、更新滞后;二是教学方法内涵与培养目标之间存在脱节;三是教学评价和质量控制不够规范。通过系统构建标准和指引,我们希望为临床医学实践教育同质化发展提供参考。

Q3在标准构建方面,这项成果有哪些创新和突破?

我们在标准建设上实现了多项创新:首先,系统整合了临床教学标准、技能操作规范和考评体系,实现了教学全流程的标准化。其次,我们首次提出以“岗位胜任力”为核心的教学原则,明确了“分层递进、因材施教、思政融合”的教学方法。

此外,《广东省住培临床教学实施指引》作为国内首个省级住培教学指引,填补了该领域的空白。创新性地构建了覆盖“见习-实习-住培”三阶段的质量标准,并依托“标准教学-考评优化-督导反馈”实现多元质控,为临床医学教育同质化发展提供了系统解决方案。

Q4成果在提升教学质量和人才培养方面,取得了哪些实际效果?

通过标准与指引的落地实施,中山三院教学质量和人才培养成效显著提升:学生多次荣获校级临床技能大赛一等奖、全国医学技术技能大赛优秀选手等荣誉;临床专硕医师资格考试首考通过率稳定在97%以上,位列全省第二,住培结业考核通过率达到100%;师资队伍中也涌现出多位校级教学名师和教学竞赛获奖教师,累计30余人次。在全省乃至全国范围的推广中,该标准为临床教学提供了清晰指引,多次被用作教学比赛的评分依据,得到了中国医师协会、广东省卫健委及同行的高度认可和好评。

访问对象:刘莹

中山三院感染性疾病科副主任医师,继续教育科副科长(挂职),校级院级优秀临床带教老师。

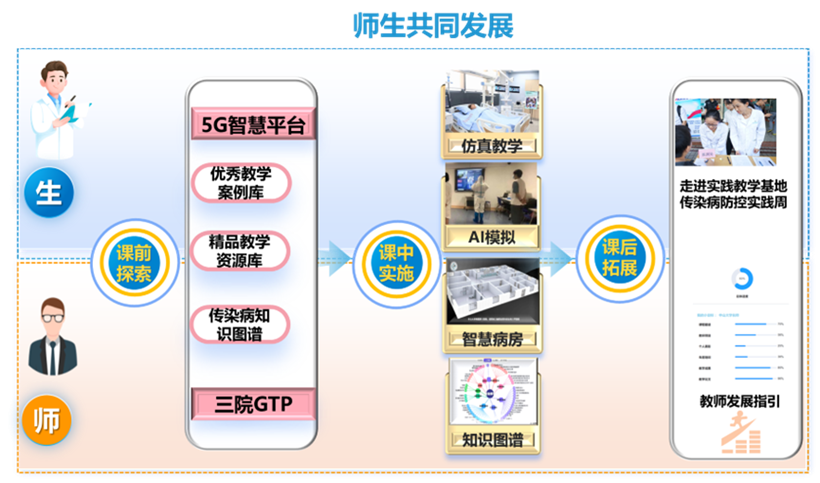

成果名称:依托智慧教学平台构建基于“师生共同发展”传染病学实践能力培养探索

奖项:本科教育教学成果奖一等奖

Q1作为传染科教研室的中青年老师,您本次获奖的成果主要解决什么“痛点”?

在中山三院传染病学教研室优良传统下,教研室给与我们中青年老师很多支持和鼓励。在教研室的支持下,依托医院的5G智慧教学平台, 我们构建组建了基于“师生共同发展”传染病学实践能力培养新模式。这次成果的出发点就要解决传染病教学实践存在的三大痛点:学生实践能力不足,教师发展受限,教与学均缺乏系统化支持。团队着手于优化“师生共同发展”机制,全面提升传染病学实践能力与教师教学能力。

Q2本成果是如何用到智慧教学平台全方位支撑教学?

平台的最大优势,就是把教学的全过程“搬上了云端”。我们依附于医院的5G智慧教学平台,融合了5G、大数据、人工智能等新技术,提供“助学、助教、助管、助评”一体化支持。比如学生可以在虚拟环境里练习隔离衣的穿脱、手卫生操作、高风险样本采集等技能,AI会实时捕捉动作细节,给出反馈和纠正。

同时,平台还构建了传染病学的知识图谱,把复杂的疾病分类、传播机制、诊断与治疗方案系统化呈现。告诉老师“短板在哪”提示老师“该讲什么”,这就实现了真正意义上的“个性化教学”。

教学双方在同一套数据里相向而行,真正让“智慧”落到每一次点击和反馈,真正实现教学相长。

刘莹老师在智慧教室进行翻转课堂

Q3成果里提到的“阶梯式培养体系”,能否具体解释一下?

这是一个"智慧平台-模拟训练-实战演练"的阶梯式培养体系。我们把学生的实践能力培养分为三个层次:基础、进阶和综合。

在基础层,学生通过智能系统进行标准化操作训练,比如规范穿戴防护装备,确保每个细节精准到位;进阶层则模拟真实的传染病防控场景,学生要学会病例闭环管理,还会参与到多学科会诊中;到了综合层,我们会和疾控中心、社区卫生机构合作,开展“传染病防控实践周”。学生会直接参与流行病学调查、环境消杀、健康宣教等工作,把课堂上的知识真正应用到公共卫生一线。

利用智能系统进行传染病操作训练

Q4平台不仅帮助学生成长,还强调“教师发展”,这是如何实现的?

教学改革的核心是“师生共同发展”。我们充分利用医院的“5G智慧教师发展平台”,利用AI动态评估教学情况,给出改进建议,还会根据数据生成年度报告。同时,教师可以方便地获取微课、教案、思政案例等资源,平台也会定期组织新技术培训。过去五年,团队老师在各类教学竞赛和教改项目中屡有斩获(省级教学竞赛奖21项、立项教改13项),其实离不开这些支持。

传染病学师生发展模式

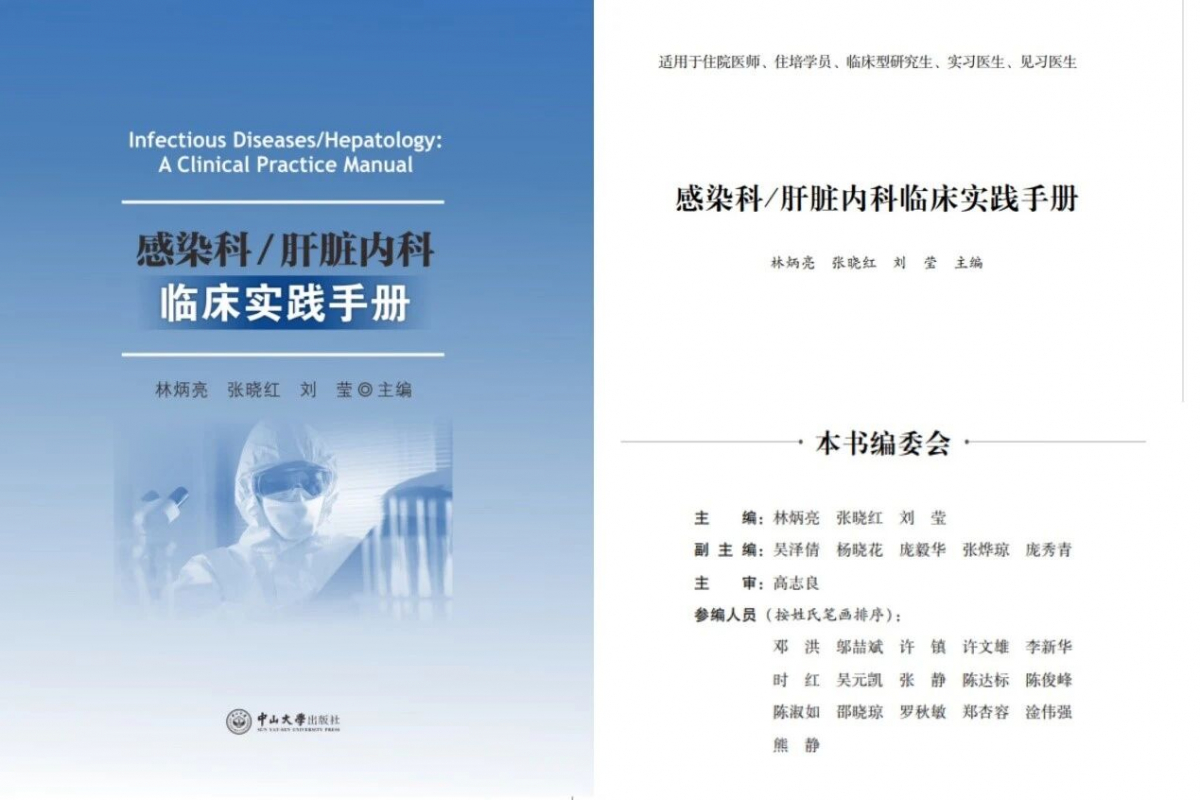

Q5为何《感染科/肝脏内科临床实践指南》被专家称为“填补空白”?

这本手册可以说是我们教研室所有老师们的心血。从最初的“手写便签”,到如今的“彩色活页”,它不断实测修订迭代,最终出版。它是国内首本面向医学生和青年医师的传染病与肝脏疾病综合性临床手册,涵盖基础理论、诊断流程、治疗方案和前沿进展,成为学生口袋里的“诊疗导航”。我们特别强调知识的可视化,把复杂的诊疗过程用图表和路径图呈现,让学生“一图读懂”。比如“发热伴肝损”这样复杂的病例,通过图示就能清楚思路。它不仅整合了感染病学,还融合了药理学、影像学、病理学的知识,帮助学生形成更全面的临床思维。

《感染科/肝脏内科临床实践指南》

访问对象:任杰

中山三院副院长,超声科学科带头人。

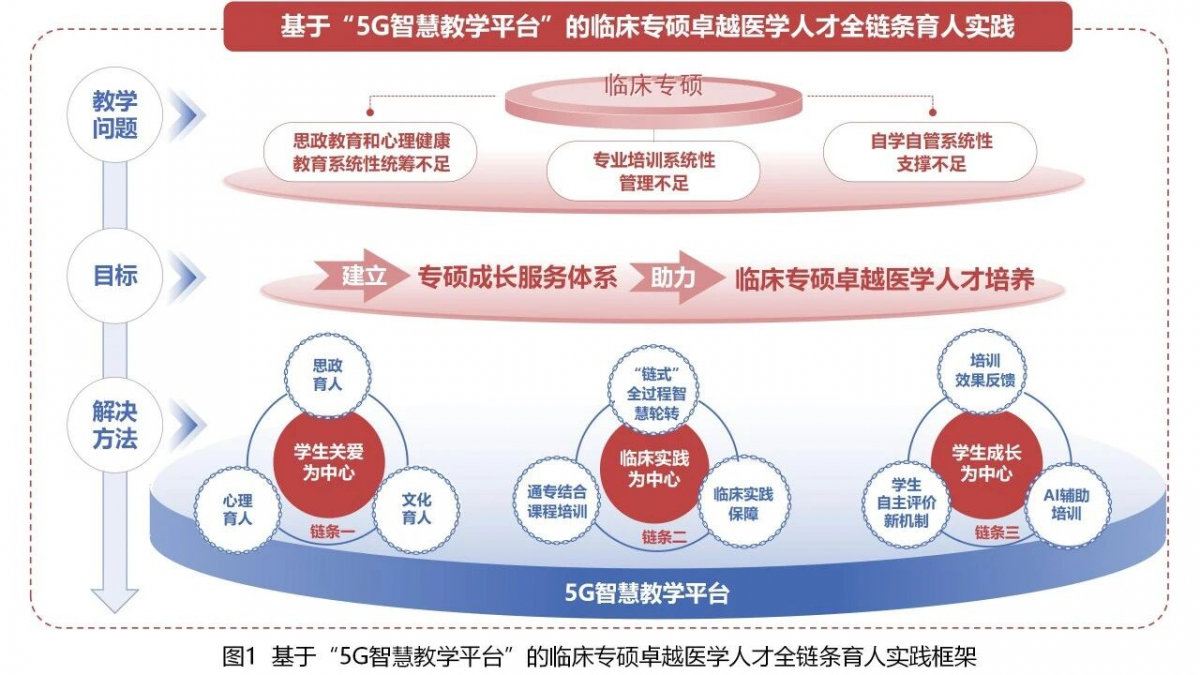

成果名称:基于“5G智慧教学平台”的临床专硕卓越医学人才全链条育人实践

奖项:研究生教育教学成果奖一等奖

Q1请简要介绍这项教学成果是在什么样的背景下提出的?

随着国家医学教育改革的深入推进,临床专业学位研究生(以下简称“专硕”)培养与住院医师规范化培训(以下简称“住培”)并轨实施。习近平总书记2018年在全国教育大会强调要“引导学生培养综合能力,帮助学生自我管理”。临床专硕身负临床、科研双重任务,其心理健康风险随学业深入增加。《高等学校学生心理健康教育指导纲要》提出建立“四位一体”心理健康教育工作格局,亟须建立具有前瞻性、系统性、智慧性的专硕成长体系,助力培养高质量医学人才,推动医疗卫生事业发展。

在此背景下,中山三院自2015年成为国家首批专硕培训基地,于2018年创新提出“链式”管理理念,并依托自主研发的“5G智慧教学平台”,构建了“基于‘5G智慧教学平台’的临床专硕卓越医学人才全链条育人实践”体系,实现专硕培养的系统化、智能化与人性化。

Q2成果主要致力于解决哪些教学核心问题?

本项目聚焦三大核心问题:一是专硕思政教育与心理健康教育系统性统筹不足;二是专业培训系统性管理不足;三是学生自学自管系统性支撑不足。通过构建全链条育人体系,我们实现了全流程、全覆盖、全员参与的精细化培养。

Q3在培养模式方面,有哪些创新和亮点?

我们构建了三大创新链条:

一是以学生关爱为中心的链条,涵盖思政育人、心理育人和文化育人。系统集成思政课程、动态心理筛查与人文关怀模块,实现学生关爱前置化、智慧化。

二是以临床实践为中心的链条,包括“链式”智慧轮转、“通专结合”课程群和临床实践保障。通过任务精准推送、临床数据真实对接,杜绝培训遗漏,确保过程透明、质量可控。

三是以学生成长为中心的链条,通过培训反馈、自主评价机制和AI辅助培训,显著提升专硕自我管理与终身学习能力。

Q4该成果在实际应用中取得了哪些成效?

成效主要体现在四个方面:

一是学生培养质量显著提升,德才兼备、全面成长。专硕执医首考通过率稳定在97%以上,住培结业通过率连续10年保持100%;获国家奖学金22人、优秀毕业生22人、省级以上竞赛奖12项。学生积极参与抗疫、“三下乡”社会实践活动,医院获广东省青年五四奖章集体奖和中山大学五四红旗团委称号。

二是教学基地建设成果突出,教学相长、精准进阶。内科、外科、麻醉科、康复科获评国家级重点专业基地,精神科等3个基地获省级重点,重点基地数量稳居全省第二。教师成长显著,获校级教学成果奖3项,校级及以上教学竞赛类奖项39项,获“宝钢优秀教师”等教学相关表彰9人次。

三是智慧教学模式获广泛认可。“5G智慧教学平台”获国家计算机软件著作权,入选“广东省发改委应用机会场景清单”,并牵头成立“广东省数字住培专委会”,我院成为全省数字化住培工作的牵头单位。

四是推广辐射效果显著。成果已在9个省份29家单位推广应用,6所高校9家单位直接使用我院系统和管理模式。多次在全国住培高峰论坛等平台分享经验,累计宣讲63次。成果可推广性、生命力极强。

Q5该成果对医院教学发展有何深远意义?

本项目不仅是技术层面的创新,更是医学教育管理理念的重要突破。它体现了医院在高水平医学人才高地建设中的前瞻布局和扎实行动,彰显了中山三院在医学教育领域的引领作用。通过“链式管理+智慧赋能”,我们实现了从“管人”到“育人”、从“流程控制”到“成长赋能”的根本转变,为全省乃至全国专硕培养提供了可复制、可推广的“中大三院方案”。

通过智慧化全链条育人体系的构建与实践,中山三院不仅有效破解了临床专硕培养中的多项难题,更探索出了一条契合新时代医学教育规律、融合智慧化管理与人文关怀的创新之路。展望未来,医院将继续深化教育教学改革,推动育人模式持续迭代升级,努力培养更多具备卓越临床能力、科研创新精神和人文关怀素养的医学领军人才,为助力“健康中国”战略实施贡献更大的智慧与力量。